精选导读

加载中⋅⋅⋅

软件开发

软件开发

安卓应用市场免费下载安装?安卓应用商店下载不了怎么办

一、安卓应用商店下载不了怎么办1、方法1:找到设置,然后打开,找到应用与权限管理,然后打开,找到应用商店,然后打开,删除数据,然后,退出来,再重新打开应用商店,看看可不可以下载。如果还不行,就试试方法2...

软件开发

软件开发

安卓app开发软件工具,安卓系统是哪个国家发明的

一、读书郎学习机如何安装安卓市场等软件其实还是看这个软件版本是安卓版的就可以使用安卓市场软件的。到时候通过在安卓市场上使用应用宝或者谷歌软件对软件下载。就可以将设备上需要的软件安装着了。学习机上想要下载的软件根据搜索...

软件开发

软件开发

安卓应用商店app下载,安卓应用商店下载不了怎么办

一、安卓手机应用商店哪个最好用应用宝主要就是一个安卓应用市场,但是它的综合性很强。除了下载应用和各种资源之外,还可以管理手机里的所有软件和文件。比如平时更新软件,移动软件位置啥的用它都是可以做到的。里面的软件和游戏比...

软件开发

软件开发

安卓市场?怎么下载安卓市场

一、安卓哪些应用市场比较好用它的综合性很强。除了下载应用和各种资源之外,还可以管理手机里的所有软件和文件。比如平时更新软件,移动软件位置啥的用它都是可以做到的。里面的软件和游戏比较全面。资源比较丰富。应用宝有电脑版,...

软件开发

软件开发

安卓app开发软件(国内常用app开发框架)

一、c++开发安卓app优缺点1、1。效率特别高,废话JAVA是解释性语言,是把代码托管给jvm,效率能高么。事实:大型手游的核心都是c/c++编写的。(用JAVA不得卡死?)...

软件开发

软件开发

孩子学编程网上课程哪家好,现在的少儿编程教育平台有哪些是比较好的

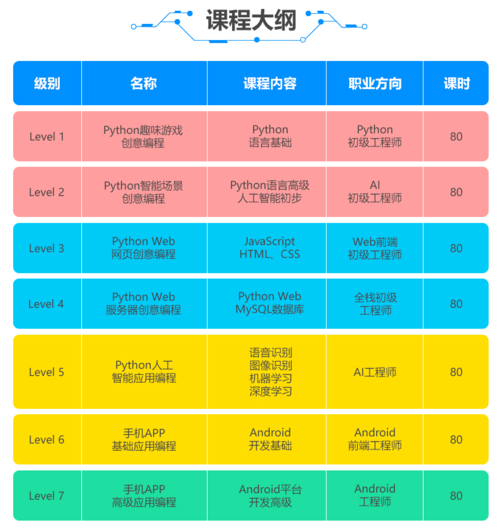

一、原子同学编程怎么样1、原子同学是一个专注于少儿编程教育的在线机构,主要针对小学生和初中生的编程学习,课程体系覆盖Scratch、Python、Web开发、移动APP开发等方向。...